Gedanken in Stimmungsstörungen

Gedanken in Stimmungsstörungen Gedanken, insbesondere rasende und überfüllte Gedanken, sind zentrale Phänomene in Stimmungsstörungen. Diese Gedanken sind stark mit gemischter Depression verbunden und unterscheiden sich klar von Ruminationsgedanken. Sie treten auch in Verbindung mit anderen Zuständen wie Angst, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und Schlaflosigkeit auf. Die Forschung legt nahe, dass diese Gedanken in einem dimensionalen Ansatz untersucht werden […]

Negative Gedanken loswerden

Negative Gedanken loswerden

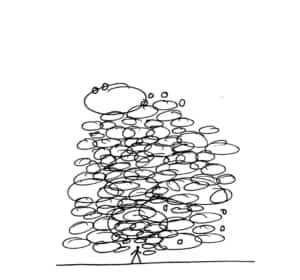

Zu viel im Kopf?

Negative Gedanken loswerden: zuerst erkennen und aus dem Gedankenkarussell aussteigen

Negative Gedanken loswerden. So geht es. Es dreht sich oft schon im Morgengrauen im Kopf: das Gedankenkarussell. Stress und Sorgen werden zu negativen Gedankenspiralen, beanspruchen alle Aufmerksamkeit. Sie grübeln und fragen sich: Wie bekomme ich den Kopf frei? Hier finden Sie die Anleitung, wie Sie regulieren können, was in Ihrem Kopf vorgeht, ohne etwas zu unterdrücken. Und wie Sie Gelassenheit lernen.

Kann man unangenehme Denkvorgänge ausblenden, sich ablenken? Wie lassen sie sich regulieren?

Kann man Denkprozesse einfach abschalten oder absichtlich vergessen? Schön wär’s, wenn man einem unliebsamen Denkvorgang einfach befehlen könnte: Hau ab, mach dich davon. Damit bewirkt man aber leider das glatte Gegenteil dessen, was man beabsichtigt. Warum das so ist, das steht in diesem Artikel.

Gedanken ausblenden? Sich ablenken? Was hilft?

Wie entsteht Stress?

Stau im Kopf führt zu Stress. Es gibt immer noch Menschen, die vom Multitasking reden. Man müsse sich nur disziplinieren und trainieren. Mit ausreichend Selbstoptimierung würde man eines Tages mehrere Aufgaben parallel erledigen können.

Das ist Unsinn.

Es ist erwiesen, dass ein Mensch nicht zwei anspruchsvolle Aufgaben parallel erfüllen kann. Zähne putzen und dabei ein Lied summen – so etwas geht. Aber gleichzeitig eine Strategie für ein Geschäft ausarbeiten und über das kommende Wochenende nachdenken: Fehlanzeige.

Es ist erwiesen, dass ein Mensch nicht zwei anspruchsvolle Aufgaben parallel erfüllen kann. Zähne putzen und dabei ein Lied summen – so etwas geht. Aber gleichzeitig eine Strategie für ein Geschäft ausarbeiten und über das kommende Wochenende nachdenken: Fehlanzeige.

Viele Menschen versuchen trotzdem, möglichst viel in ihren Denkprozessen unterzubringen. Und sie versetzen sich damit in massiven Stress.

Eine der gefährlichsten Formen von Stress kommt von dem Versuch, etwas aus dem eigenen Kopf herauszuwerfen. Es ist ähnlich wie im Autobahnstau. Zu viele Leute auf der Straße. Es stockt. Da nützt es rein gar nichts, wenn Sie hupen – im übertragenen Sinn: wenn Sie versuchen wollten, etwas in den Denkprozessen in den Griff zu bekommen.

Haben Sie schon mal versucht, an etwas nicht zu denken?

Nehmen wir an, es gibt etwas woran Sie nicht denken wollen.

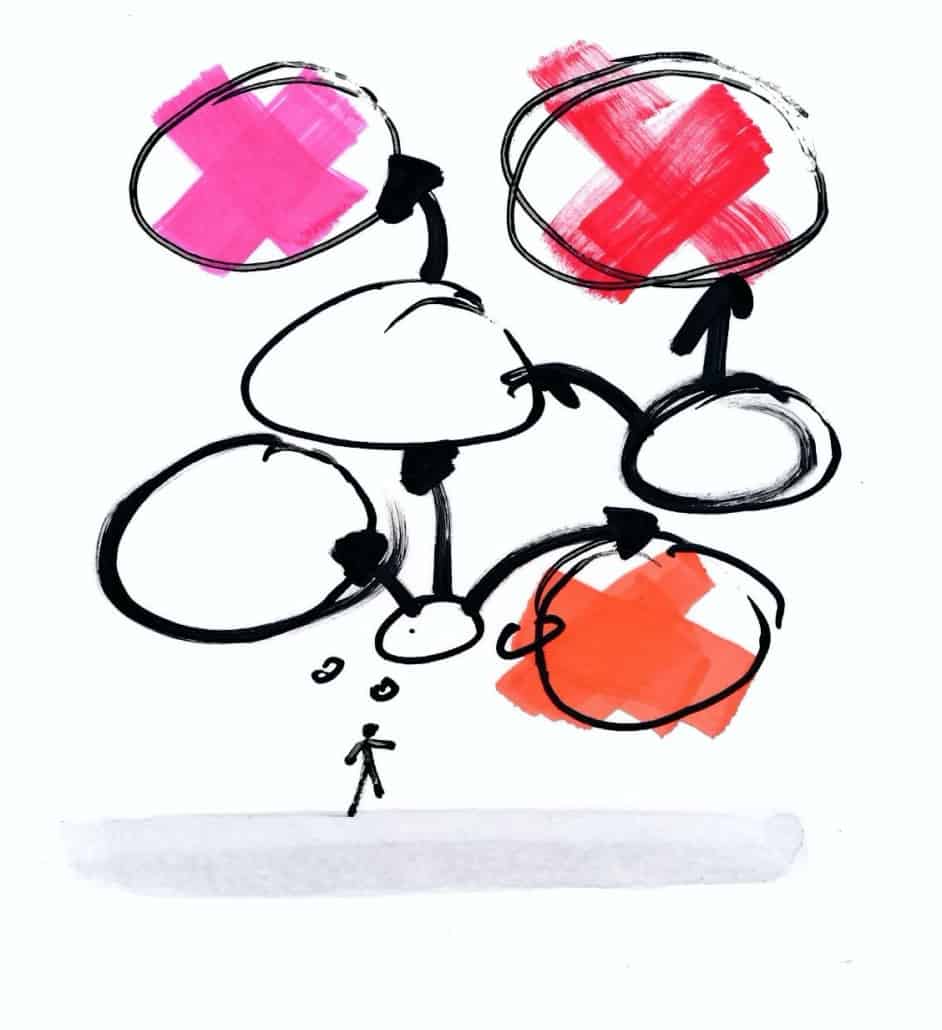

Was passiert, wenn Sie diesen Denkinhalt bekämpfen wollen? Dann lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit genau auf das, was Sie eigentlich ausblenden wollten:

- Wenn Sie zu sich sagen, ein Denkmuster dürfte nicht sein, bringen Sie damit das Gedankenkarussell richtig zum Laufen

- Jeder Versuch, Denkvorgänge einzusperren oder aus dem Kopf zu verbannen, macht sie nur noch intensiver.

- Nach kurzer Zeit kommt ein ganzer Chor zusammen, der sich mit diesem unerwünschten mentalen Vorgang befasst und dessen Verschwinden fordert.

- Und so kann sich das beliebig fortsetzen, bis man richtig ins Grübeln verstrickt ist, in einem Wettlauf und Wettkampf gegen sich selbst steckt. So können übrigens sogenannte Zwangsvorstellungen entstehen: eine Illusion, die von vielen Therapeuten gestärkt wird

Gegen Gedanken ankämpfen? Das macht sie nur noch stärker.

Auf andere Denkabläufe kommen

Das Internet ist voll von Fragestellungen wie „Wie kann ich besser mit dem umgehen, was mir durch den Kopf geht?“

Die Idee, Ergebnisse von Denkprozessen aus der Welt zu schaffen, lässt sich nicht umsetzen. Wenn wir einen Denkvorgang, eine Grübelei usw. als etwas Unerwünschtes ablehnen, so drängt sich ausrechnet das Unerwünschte mit aller Wucht auf. Weil wir die Aufmerksamkeit darauf richten. Selbstverständlich ist derart belastendes Denken nicht gesundheitsfördernd.

Belastendes Gedankengut bekämpfen?

Noch weniger gesund ist es, belastende Gedankengebilde zu bekämpfen, sie aus der Welt schaffen zu wollen.

In dem Moment, in dem wir die Aufmerksamkeit auf die erwünschte Abwesenheit von etwas richten, steht genau das im Zentrum des gedanklichen Lichts. Was dann häufig folgt, ist die Selbstabwertung dafür, dass man angeblich zu schwach ist, richtig zu denken und schlechtes Denken loszuwerden. Dies wiederum kann die Ablehnung des Denkinhaltes noch mehr steigern.

Lesen Sie hier zusätzlich, wie Sie den Kopf frei bekommen.

Gedanklich manch harte Nuss zu knacken? Machen Sie es sich einfacher.

Nichts mehr aus dem Kopf wegwünschen

Es ist genau umgekehrt als angenommen:

Je weniger Kraft und Energie Sie in die Idee stecken, das eigene Denken positiv zu beeinflussen, desto näher kommen Sie dem erwünschten Zustand:

Hinter der Idee, Angstauslösendes oder Alpträume zu löschen, steht in der Regel das Anliegen, anderen Denkabläufen Raum zu geben: solchen, die erwünscht sind. Also nicht „loswerden“, sondern günstiger anzuordnen. Dafür gibt es eine bewährte Technik, die im Buch „Gedankenwohnung“ beschrieben ist.

Rumpelkammer im Kopf einrichten

Ein Auszug aus dem Buch „Gedankenwohnung“: Im Kapitel mit der Rumpelkammer erfährt der Leser, wie er das Grübeln stoppen und aus dem Gedankenkarussell aussteigen kann. Ein interessanter Aspekt, weil hier nicht mehr ständig versucht wird, belastende Gedanken und Sorgen zu stoppen, zu vergessen oder aus dem Kopf zu vertreiben.

Im Gegenteil.

Sorgen bewusst und mutig ansehen

Wenn Sie sich die Inhalte Ihrer inneren Abläufe vergegenwärtigen, so hat das etwas Meditatives an sich. In der Meditation nehme ich an, was gerade ist, auch die Sorgen.

Der Unterschied zu klassischem Meditieren im vorliegenden Buch: Die Rumpelkammer steht für die Erlaubnis, dass alle Selbstzweifel und Bedenken z. B. wegen der Zukunft bleiben dürfen – jedoch an einer anderen Stelle des Bewusstseins.

Menschen, die diese einfache Technik anwenden, beschreiben eine Erleichterung beim Nachdenken.

Sie konnten sich nicht gegen Ihre negativen Szenen im Kopf durchsetzen?

Das ist ein natürlicher und gesunder Vorgang. Wer nicht mehr gegen sich arbeitet, gewinnt Lebensqualität. Im Buch „Gedankenwohnung“ – erhältlich als Druckversion und als E-Book – ist ein einfach umsetzbarer Ansatz beschrieben, die inneren Abläufe zu ordnen, zu sortieren und gelassen mit ihnen umzugehen.

Mit dem eigenen Nachdenken souverän umgehen

Stellen Sie sich vor, Sie würden dem Gedanken, den Sie eben noch verjagen oder vertreiben wollten, einen Platz in Ihrem Kopf anbieten.

Ja, anbieten.

- Damit ist nicht unbedingt gemeint, dass dieser Platz an einer bestimmten Stelle in Ihrem Kopf sein müsste.

- Es geht nur um einen leicht veränderten Umgang mit der Art, wie Sie Ihr Nachdenken über die Welt, die Menschen oder bestimmte Dinge bewerten, benennen und damit erleben.

- Sie wissen nicht, wie das gehen soll?

- Nun, hierzu braucht es ein Bild, eine bildhafte Übersetzung, damit Sie es nachvollziehen können.

Mit dem eigenen Nachdenken souverän umgehen

Stellen Sie sich vor, Sie würden dem Gedanken, den Sie eben noch verjagen oder vertreiben wollten, einen Platz in Ihrem Kopf anbieten.

Ja, anbieten.

- Damit ist nicht unbedingt gemeint, dass dieser Platz an einer bestimmten Stelle in Ihrem Kopf sein müsste.

- Es geht nur um einen leicht veränderten Umgang mit der Art, wie Sie Ihr Nachdenken über die Welt, die Menschen oder bestimmte Dinge bewerten, benennen und damit erleben.

- Sie wissen nicht, wie das gehen soll?

- Nun, hierzu braucht es ein Bild, eine bildhafte Übersetzung, damit Sie es nachvollziehen können.

Den Kopf schnell freibekommen

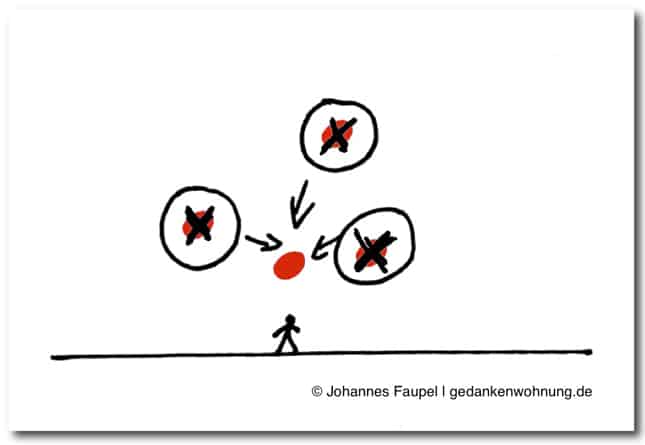

Die Idee ist nicht, etwas aus dem Kopf zu löschen oder zu vertreiben.

Stellen Sie sich eher dieses Bild vor:

Innere Bilder, Forderungen, Einfälle usw. drängen sich um Sie wie eine lärmende Schar von Kindern. Jedes Kind möchte zuerst drankommen, beachtet werden. Anstrengend. Denn: wer sollte „Vorfahrt“ bekommen?

Und was ist mit solchen Gedanken, die am lautesten lärmen und „HIER!“rufen?

Mit Dompteur-Methoden oder dem Würgegriff, der mit der Formulierung etwas „in den Griff bekommen“ verbunden ist, kommen Sie nicht weiter. Alles, was Aufmerksamkeit bekommt, gewinnt an Bedeutung.

Stellen Sie sich einfach noch einmal als Vergleich die Kinderschar vor. Wie erfolgreich wären Sie wohl bei dem Versuch, die um Aufmerksamkeit ringenden Kinder abzulenken, indem Sie diesen z. B. vorschlagen, eine Runde Ball spielen zu gehen oder – jetzt übertragen auf das, was in Ihrem Kopf stattfindet – die Steuererklärung zu machen?

Es steht ein anderes Anliegen vorne auf der Skala der Wichtigkeit. Deshalb funktioniert der Umgang mit allen möglichen und unmöglichen Phänomenen im Sinn dann am besten, wenn sie den Raum bekommen, den sie verdienen.

Mit Raum ist nicht die Ausbreitung im Moment gemeint, sondern tatsächlich der zeitliche und sachliche Kontext, in dem Denkvorgänge sinnvoll und nützlich sein können. Das hat auch etwas mit unserem räumlichen Vorstellungsvermögen zu tun.

Wie visualisiert der Mensch?

Der Mensch visualisiert in räumlichen Dimensionen: daher Gedankenwohnung mit Zimmern, Kammern, Flur, Küche und Bad.

Schließen Sie für einen Moment die Augen und stellen Sie sich etwas vor:

- Irgendetwas zwischen Nordseeurlaub und Supermarkt.

- Oder etwas ganz anderes.

- Lassen Sie sich einen Moment Zeit – und dann lesen Sie hier weiter:

Was auch immer Sie sich vorgestellt haben bzw. vorstellen, es wird mit mindestens einem Bild verbunden sein: einer Erinnerung, einer Wunschvorstellung, wie etwas werden könnte, oder auch einer Befürchtung, einem erwarteten Ärgernis. Mit allen Vorstellungen von Gegebenheiten und Zuständen sind räumliche Komponenten verbunden, an die sich Personen und Interaktionen anschließen können.

Etwas ereignet sich entweder in Verbindung mit Personen oder auch Gegenständen oder in Abwesenheit von Personen und Gegenständen – immer aber in der Gegenwart eines Raumes, im Bezug zu Grenzen, zu Nähe und Distanz.

Die Vorstellung von einem Raum kann ein Gefühl von Enge verursachen, von Geborgenheit, von Verlorensein und von Freiheit. Tatsächlich reicht die Vorstellung von einem Raum. Es braucht den Raum noch nicht einmal in der Realität. Dies ist das Prinzip, nach dem das Konzept der Gedankenwohnung funktioniert.

Geben Sie Ihren Gedanken einen Platz – damit gewinnen Sie innerlich Raum

Sie können Millionen von Gedanken und Geistesblitzen haben, ohne dass auch nur ein einziger zu stören braucht. Die Voraussetzung ist lediglich, dass Sie sich mit ihnen arrangieren, sie an (gedachte) Plätze führen, an denen sie sich aufhalten können.

Stellen Sie sich vor, Sie sind im Kino

Wenn Sie in einem Kinosaal oder einem Theater ein Platzanweiser zu Ihrem Sitzplatz bringt, dann wissen Sie: hier bin ich richtig, hier in dem großen Saal.

Hier verbringe ich etwas Zeit, bis das Licht wieder angeht.

Genauso können Sie mit den Inhalten Ihres Denkens verfahren.

Werden Sie zum Platzanweiser für Ihre Gedanken

Während nun Sie und viele andere Personen auf Ihren Plätzen sitzen, kann die Vorstellung stattfinden. Alle können ihre Aufmerksamkeit auf das Stück richten. Ungefähr so läuft es auch mit unserer Alltagsaufmerksamkeit. Das Stück, das gerade gespielt wird, ist womöglich ein Gespräch mit einem Freund, eine Präsentation beim Kunden oder das Lesen eines Buches.

Hier geht es weiter – hier geht es zum Konzept für Ihre Gedankenwohnung – das Buch als E-Book.